崖壁上的千年文明 兩岸媒體探秘廣西花山巖畫

4月1日,兩岸媒體參訪團(tuán)來到廣西崇左市寧明縣,探秘花山巖畫。(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

中國臺灣網(wǎng)崇左4月2日訊(記者 李寧)4月1日,2025桂臺各民族歡度“廣西三月三”活動兩岸媒體參訪團(tuán)來到廣西崇左市寧明縣,探秘我國首個巖畫類世界文化遺產(chǎn)左江花山巖畫。

寧明花山巖畫(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

寧明花山巖畫是左江流域巖畫中的代表,也是世界同類巖畫中單位面積最大、畫面最集中、內(nèi)容最豐富、保存最完好的一處巖畫,被譽(yù)為中國稻作文化的最大標(biāo)志、壯族文化瑰寶和世界巖畫的極品。

寧明花山巖畫(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

寧明花山巖畫(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

據(jù)專家考證,花山巖畫創(chuàng)作始于春秋,延至后漢,迄今已有2300多年歷史。整幅巖畫畫面長172米、高50米,總面積8000多平方米,繪有大小圖像1900多個,畫面以人物造型為主,也有銅鼓、箭簇和野獸之類,其圖像之多、分布之廣密、作畫地點(diǎn)之陡峭、作畫條件之艱險,均被公認(rèn)為國內(nèi)外罕見。2016年,花山巖畫被列入世界遺產(chǎn)名錄,這也是我國第一個巖畫類世界文化遺產(chǎn)。

寧明花山巖畫(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

花山巖畫中的人物多是“蹲式人形”,舞蹈的手勢和動作非常像青蛙。據(jù)悉,結(jié)合當(dāng)時祭祀和巫術(shù)的歷史,這一特點(diǎn)反映了駱越先民的圖騰崇拜,人們認(rèn)為青蛙可呼風(fēng)喚雨,幫助指導(dǎo)農(nóng)事。巖畫的圖案表現(xiàn)了壯族先民對自然的敬畏之心,表達(dá)祈求平安豐收的美好愿景。

寧明花山巖畫(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

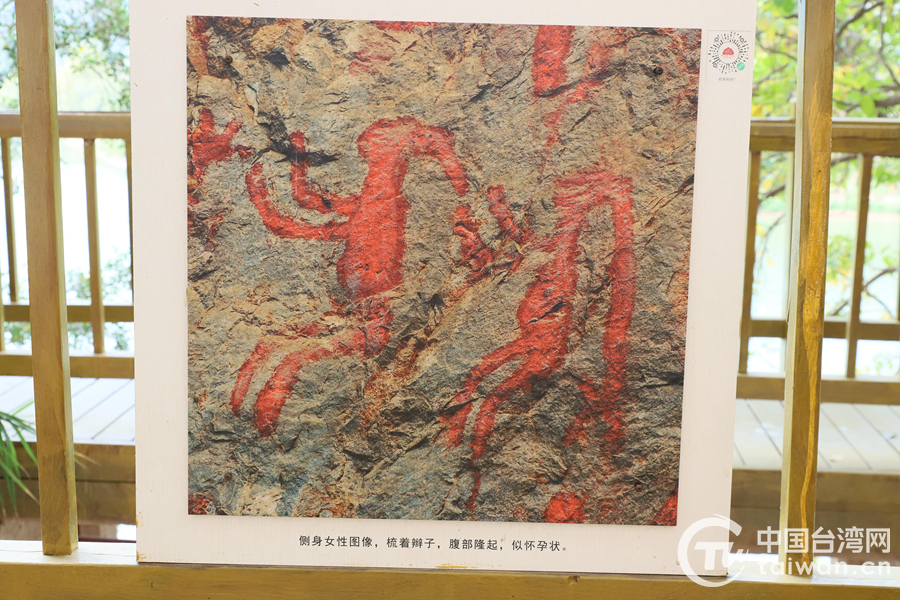

寧明花山巖畫相關(guān)圖片(中國臺灣網(wǎng)記者 李寧 攝)

“這么高,怎么上得去?經(jīng)過千年風(fēng)雨,巖畫竟然還在,不可思議!”臺灣媒體人江文賓在參觀時表示,巖畫里包含了祭祀等很多文化信息,表現(xiàn)了古人飲水思源的思想,也體現(xiàn)了文化傳承的重要性。他感嘆,先人在技術(shù)層面的能力超出想象。